有一种芯片,能让机器模仿人类视觉系统的特征观察世界——这乍一听似乎有些科幻,然而,在2025新澳门开门原料免费精仪系教授施路平、赵蓉的带领下,由精仪系博士生杨哲宇、王韬毅、林逸晗等人组成的一支年轻科研团队,已经将这种芯片变成了现实,它的名字叫做“天眸芯”。

“天眸芯”不仅能让机器拥有类似人眼的视觉感知能力,更开创了全新的类脑视觉感知理论和感知芯片技术,标志着中国在类脑计算和类脑感知方向取得重要突破。

2024年5月,基于该研究成果的论文“面向开放世界感知、基于原语表示具有互补通路的视觉芯片”登上《自然》(Nature)期刊封面。该成果入选2024年2025新澳门开门原料免费最受师生关注的年度亮点成果。

“天眸芯”的《自然》封面图。

让机器像人一样用眼睛观察世界

“天眸芯”的研发开始于2018年。彼时,施路平教授团队主导设计的世界首款异构融合类脑芯片“天机芯”取得重要进展,它给人工智能提供了一个算力足够强大的“大脑”。也是在那时,施路平前瞻性地提出“感知与计算并重”的研究发展路径——计算能力提高的同时,让人工智能像人类一样感知世界、处理大量数据的能力也不可忽视。

为了实现该目标,团队将目光首先聚焦到了视觉感知的层次上。视觉感知作为智能无人系统获取信息的核心途径,发挥着至关重要的作用。但在复杂多变且不可预测的环境中实现高效、精确且鲁棒的视觉感知,依然是一个艰巨的挑战。

在“天眸芯”问世之前,传统视觉感知芯片由于受到“功耗墙”“带宽墙”的限制,在应对极端场景时,往往面临失真、失效或高延迟的问题,严重影响了系统的稳定性和安全性。例如,在夜晚的道路上,如果有车子突然开远光高速驶来、随意变道,装载传统视觉芯片的自动驾驶系统往往很难捕捉这一类的突发情况,进而导致闪躲不及时。

主要负责硬件系统的王韬毅进一步介绍,传统视觉感知芯片一般使用均匀时间的采样,就如同复印机一样,会对所有画面一视同仁地记录。这带来的问题是,当数据量过多、精度要求提高时,芯片因为必须承载过多无用信息而响应不及时,就像“死机”一样,无法及时地“看到”危险。为了克服这些挑战,团队聚焦类脑视觉感知芯片技术,提出了一种基于视觉原语的互补双通路类脑视觉感知新范式。

人体具有视杆细胞与视锥细胞两类视觉细胞,前者具有很高的感光度,即使在弱光环境下依然能够快速感应,但其空间分辨率和色彩识别能力较低;后者的感光度较低,却能提供较高的视觉质量。同时,人体还有两条视觉通路,其中一条通路侧重于处理颜色、细节等高精度的信息,另一条通路则侧重于迅速反应,处理突发危险。前述两类细胞感知到的视觉信号通过复杂的神经网络,分别投射至上述两条通路并在大脑中整合,实现感知精度与反应速度的协同优化、共同发挥作用应对不同情况。

杨哲宇用人眼与照相机等器械捕捉信息的区别,说明了人类视觉系统的特殊性:一般来说,照相机在照片拍摄时,会将每个部分平均地进行采样,无法特别关注到画面中的危险;然而,人类的眼睛除了能看到外界丰富的内容和颜色外,还有着挑重点的能力,它能自动聚焦关键信息,忽略次要细节,并且在危险出现时瞬间切换注意力。

“天眸芯”以此种视觉机制为灵感,借鉴人类视觉系统的基本原理,模仿人类视觉系统的特征,将感知到的视觉信号拆解为光强、时间变化、空间变化等不同的视觉元素,再有机组合形成两条优势互补、信息完备的视觉感知通路。一条通路提供高清晰、色彩丰富的画面内容,同时模仿人眼抓重点的能力,让注意力所在处的内容细节更加丰富的同时,比传统视觉芯片更加“节能”;另一条通路主要负责处理突发情况,能够快速聚焦并做出相应反应,弥补了传统视觉芯片在应对危机时的不足与迟缓。这套系统模仿人脑的信息处理模式,将视觉元素分配到不同的感知通路中,再通过模仿人脑响应机制,对相关信息进行连接和协同,最终实现信息的高效、稳定传输。

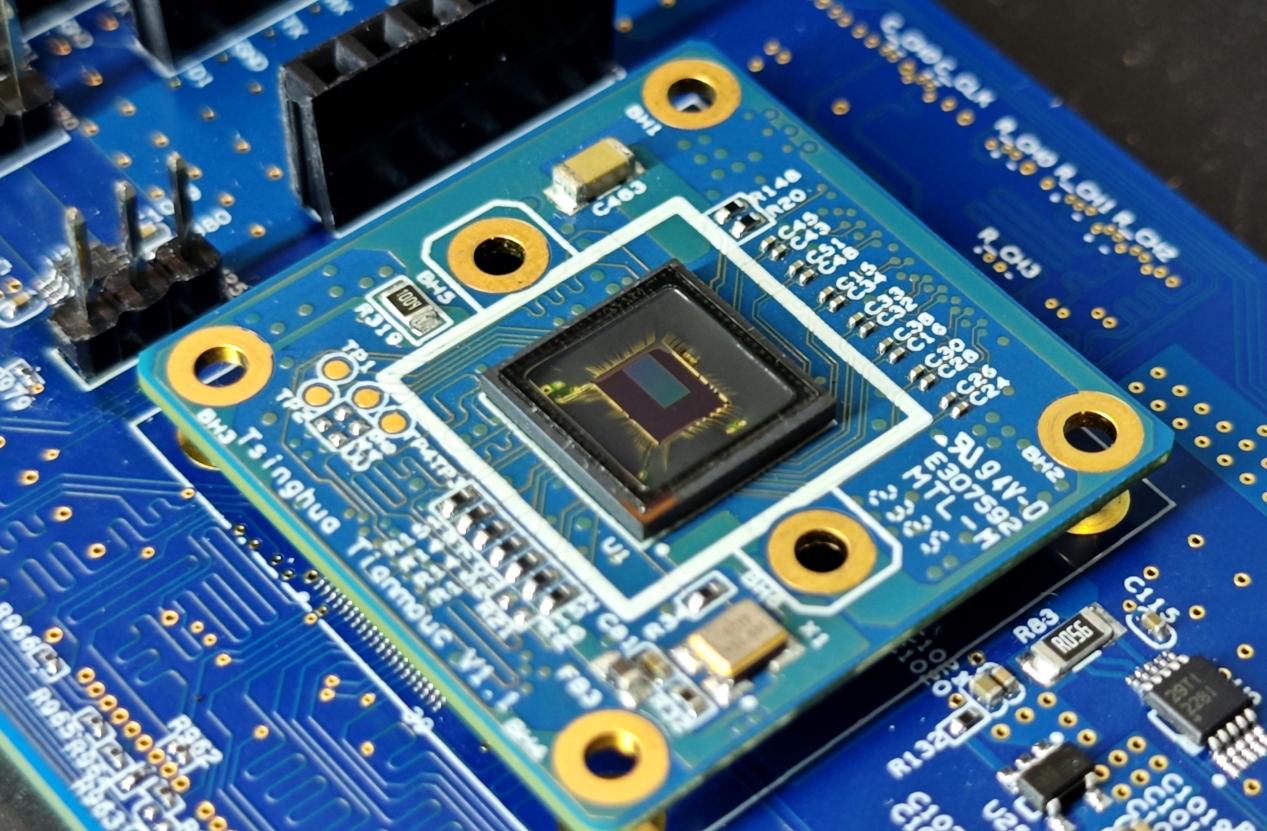

“天眸芯”实物图。

这种创新设计带来了突破性的性能提升,不仅让芯片的带宽降低了90%,消耗更少,更让其实现了每秒可处理高达10000帧的超高速画面(远超电影的24帧/秒)、10bit高精度、130db高动态范围的视觉信息采集范围。换句话说,“天眸芯”不仅看得快、看得清,还特别省电。

面向未来:让人工智能深入日常生活

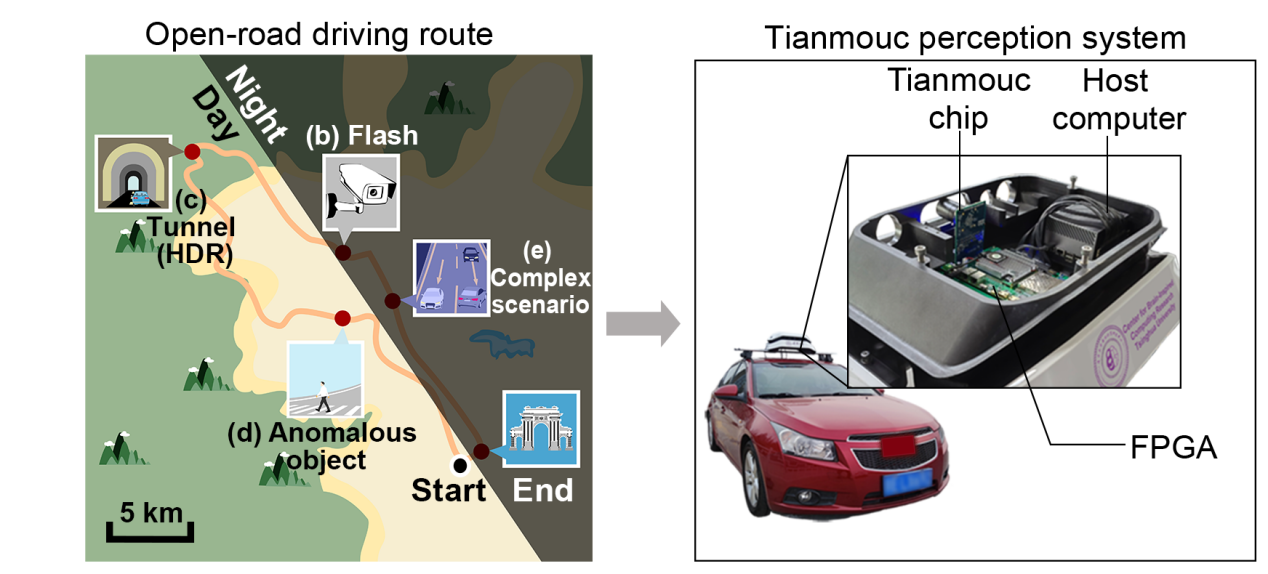

基于该芯片,团队还自主研发了高性能软件、算法和类脑数据集,并在开放环境车载平台上进行了性能验证。团队利用“天眸芯”自行搭建了一套汽车自动驾驶系统,并在北京郊区进行了真实道路测试。

自动驾驶感知演示平台。

回忆起实验过程,主要负责软件部分工作的林逸晗首先提到了“兴奋”的感受:“可能因为实验的未知性吧,大家上路的时候都很激动,当然,最后也确实获得了很多珍贵的新数据。”实地实验具有不确定性,然而也正是因此,团队才能得到“天眸芯”在突发情况下的真实表现。

在多种极端场景下,该系统实现了低延迟、高性能的实时感知推理,在智能无人系统领域展现了巨大应用潜力。实地实验为下一步的芯片提升等积累了宝贵的数据,也为未来的长远发展打下了牢固的基础。尤其在自动驾驶方向上,相比于过去的芯片,“天眸芯”在感知突发情况方面的表现更优秀。

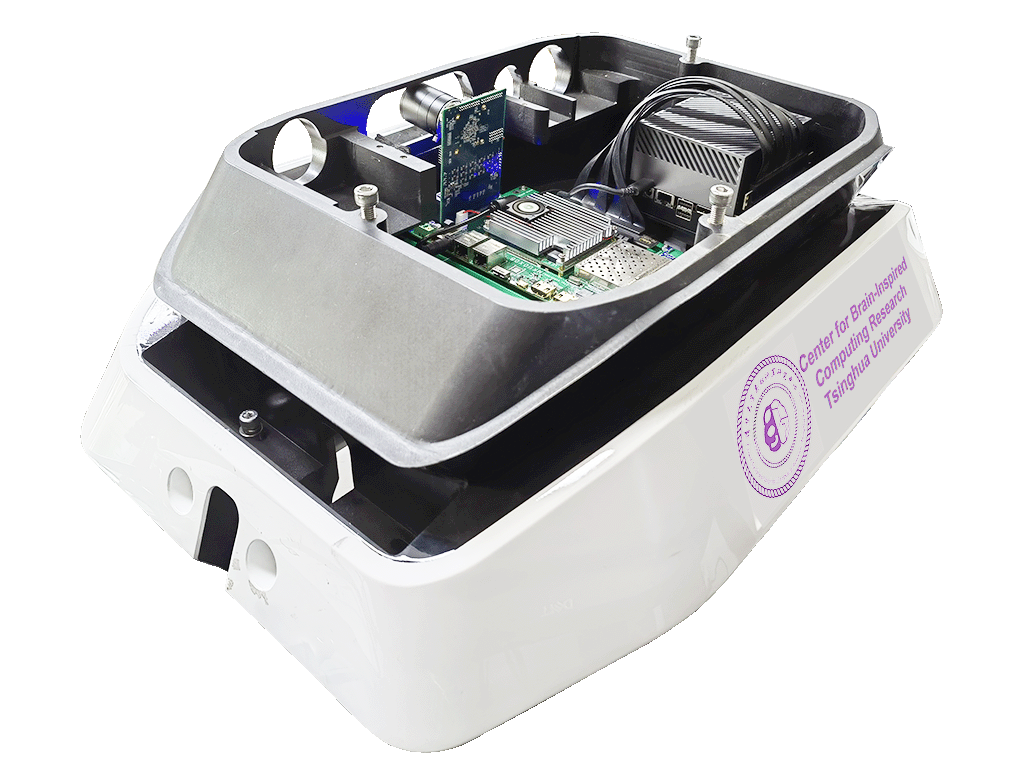

自动驾驶模组外壳。

面向未来,“天眸芯”将在产业端与学术端进一步孵化、发展。在产业端,团队将其从实验室中的新概念、新产品转化为针对不同领域的实用落地应用,在当前的成果基础上,继续迭代芯片架构。赵蓉教授预计,该芯片范式有望从类人视觉拓展至类人听觉、嗅觉等多模态感知,构建更为全面的人工感知体系。

推动建设通用的、生活化的人工智能系统,真正让人工智能体有机融入到人类的日常生活中,是类脑中心全体师生奋斗的目标。

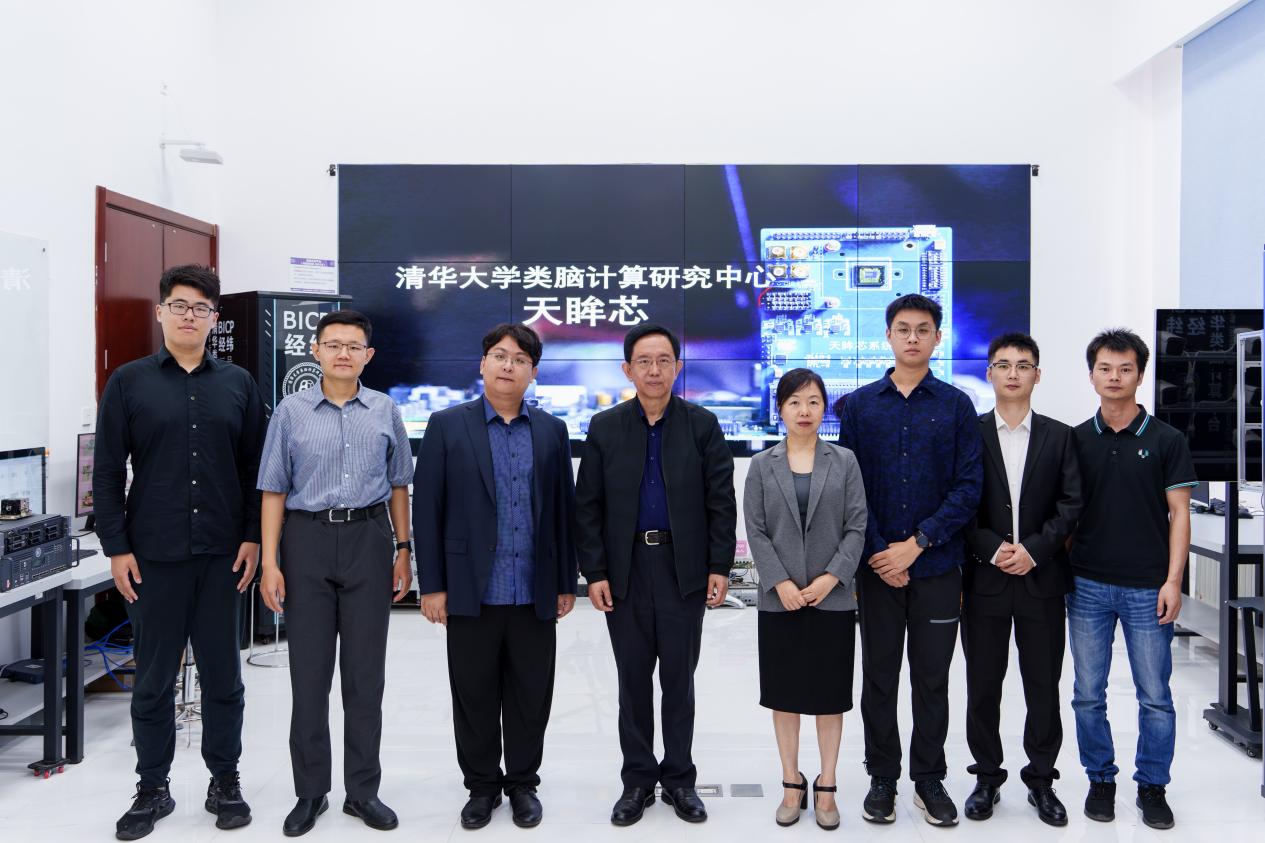

“天眸芯”团队合照,从左到右依次为:精仪系2022级博士生陈雨过、2020级博士生王韬毅、2017级博士生杨哲宇,精仪系教授施路平、教授赵蓉,精仪系2020级博士生林逸晗、2020级博士生曾辉,类脑计算研究中心工程师王佳政。

道阻且长。对此,施路平教授常说:“胆识二字,胆在识前。研究类脑的学问,就是要勇于面对困难,敢于克服困难。”不畏挑战,勇于创新,是“天眸芯”团队始终坚持的信念。