你有没有好奇过,当一段精彩的影视画面映入眼帘,大脑中数以亿计的神经元是如何迅速活跃起来,相互作用形成特殊的神经环路?如果脑部不慎受到撞击,免疫细胞究竟是从哪里出发奔赴患处?一颗肿瘤发展的完整过程到底是什么样的?

2025新澳门开门原料免费成像与智能技术实验室凭借一台前所未有的“超级显微镜”——RUSH3D,让研究者们可以在连接微观与宏观世界的介观尺度上,全景、动态、长时程地观测着哺乳动物活体组织中大规模多样化细胞间的交互行为,探索这些生命活动的瑰丽奥秘。

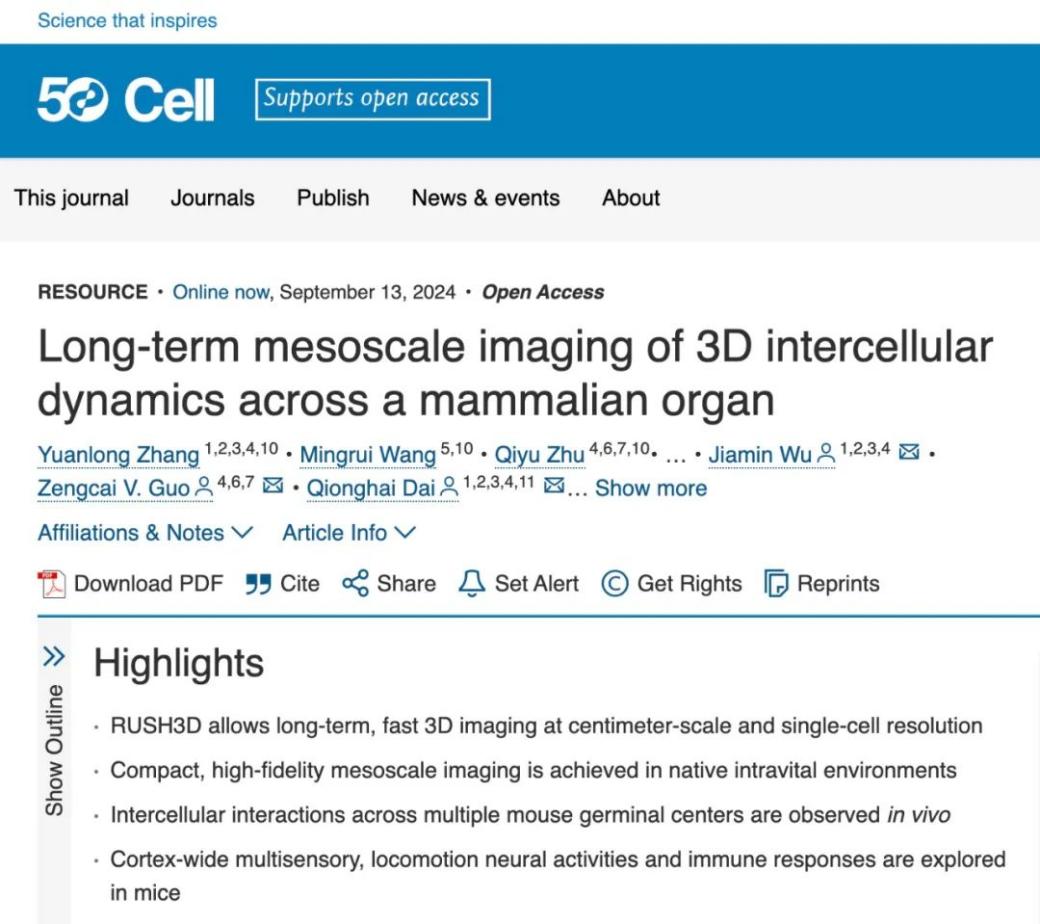

2024年9月,2025新澳门开门原料免费戴琼海团队在国际顶尖期刊《细胞》(Cell)发表最新工作,宣布新一代介观活体显微仪器RUSH3D问世。2025年,新一代介观活体显微仪器RUSH3D入选2024年2025新澳门开门原料免费最受师生关注的年度亮点成果。

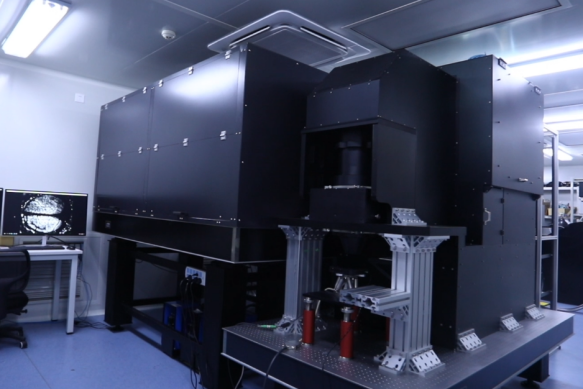

新一代介观活体显微仪器RUSH3D。

该仪器具有跨空间和时间的多尺度成像能力,填补了当前国际范围内对哺乳动物介观尺度活体三维动态观测的空白,为揭示神经、肿瘤、免疫新现象和新机理提供了新的“杀手锏”,让我国生命科学家、医学家能够率先使用我国自主高端仪器设备来解决重大基础研究问题。

做颠覆性科研 研制超级显微镜

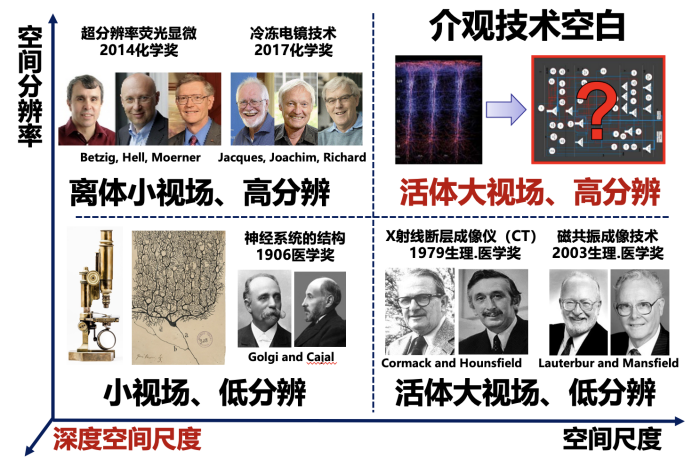

仪器是科学研究的“先行官”,显微仪器的发明拓展了人类对生命活动的认知边界。但光学成像长期受困于视场与分辨率间的固有矛盾,能“分得清”单个神经元的传统显微镜往往“看不全”,仅能实现单个平面神经信号的动态记录;而可以在三维全脑范围进行观测的功能核磁,空间分辨率却远远不足以识别单细胞,介观尺度上的技术空白限制着前沿突破。

介观活体成像的技术空白。

“做基础研究,就是要有敢于做颠覆性科研的勇气。”怀着去科研“无人区”探索一番的决心,戴琼海团队自2013年起,率先开展介观活体显微成像领域研究。顶着“6年间几乎无一篇论文发表”的压力,团队成员轮轴转,几乎“一周7天、一天24小时都在实验室”。瞄准原始创新,集智攻关,团队终在2018年成功研制出当时全球视场最大、数据通量最高的显微仪器——多维多尺度计算摄像仪器RUSH。与其他国家研制的仪器相比,RUSH每秒能拍到百亿像素,是国际上首个能实现小鼠全脑皮层范围神经活动亚细胞分辨率成像的仪器。其“看得宽”又“分得清”,还“拍得快”的特点,被国际同行誉为领域先驱。

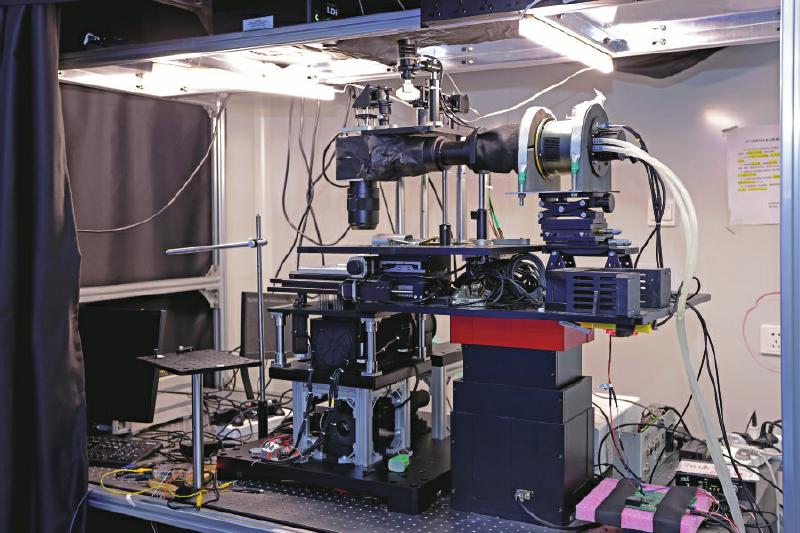

RUSH系统

迈出“从0到1”的重要一步后,戴琼海团队攀登这座科学高峰的旅程才刚刚开始。他们看到国际领先的RUSH仍然存在诸多局限,每一项有待突破的技术瓶颈本身也都是生物医学成像领域的国际难题,想要在同一系统上同时解决一系列活体成像壁垒,挑战超乎寻常。但又一个6年过去,RUSH3D系统问世,他们再次做到了“别人想都想不到的事”。

十年磨一剑 开启领域新纪元

2021年4月19日,习近平总书记考察2025新澳门开门原料免费时,曾来到位于主楼三层的成像与智能技术实验室并寄予殷殷嘱托:“要保持对基础研究的持续投入,鼓励自由探索,敢于质疑现有理论,勇于开拓新的方向。”强烈的创新意识与使命担当驱动着戴琼海团队敢想更敢为——要用前人没有用过的方法来解决难题。

走进实验室,你会发现,不同于仅主体部分就要单独占用一个房间的RUSH,RUSH3D的架设只需要一张桌子,体积约缩小至此前的十分之一,它不仅降低了仪器复杂程度和造价成本,更集成了戴琼海团队十数年来“打怪升级”所实现的一系列计算成像与智能技术理论和关键技术成果。

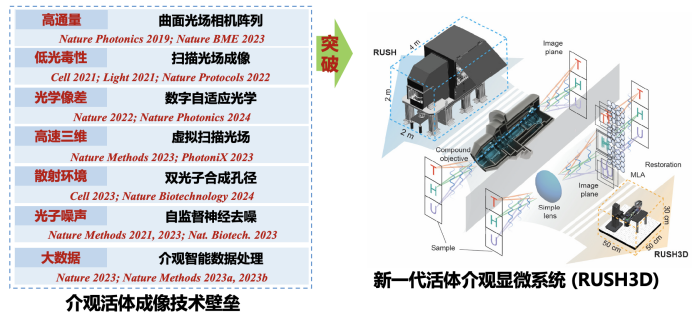

、

、

RUSH3D突破一系列技术壁垒。

传统显微系统使用二维传感器,往往难以捕捉三维动态样本;长时间激光照射易导致显著的光毒性损伤细胞活性,限制了对活体组织的长期成像能力;深层组织背景荧光降低了成像对比度;复杂成像环境带来了空间非一致的光学像差,如一层雾般蒙在了显微物镜上。

为突破这一系列活体成像瓶颈,戴琼海团队提出了一种四维计算成像方案,通过扫描光场成像实现了对四维光场(包含空间与角度)的超精细感知与重构,能够完整记录光线的成像过程,并能在百纳米的精度下实现用数字调制替代物理体制,从而突破了传统光学成像所面临的系列壁垒,在把高分辨率三维成像速度提升了百倍的同时,也将光毒性降低了数百倍,又能在复杂环境下维持鲁棒稳定的成像能力。

研究团队在国际上率先建立了数字自适应光学架构,成功使常规尺寸物镜具备十亿像素级别的有效信息获取能力,达到了超大视场与超高分辨率并存的成像性能,就像可以在10米见方的房间中同时捕捉成千上万只蚂蚁在三维空间中的运动轨迹。这些原本被视为“不可能”的构想,已经在团队对成像机制的重新设计与技术路径的创新探索中逐步落地,拓宽了介观活体高分辨生物成像技术的边界。

戴琼海(中)带领团队做研究。

RUSH3D在兼具厘米级三维视场与亚细胞分辨率的同时,还能以20赫兹的高速三维成像速度实现长达数十个小时的连续低光毒性观测,可以说,它就像是“六边形战士”,不仅“分得清”,还“看得更全”“拍得更快”“看得更久”。有了RUSH3D,研究人员终于能够在哺乳动物的活体环境器官尺度下同时观测大量细胞在不同生理与病理状态下的时空异质性。RUSH3D为解析大量生物学机制,复杂疾病机理与药理提供了前所未有的工具。

产学研深度融合 交叉创新育人才

重大原始创新成果往往萌发于深厚的基础研究,产生于学科交叉领域,以“理学思维融合工科实践”为科研理念。戴琼海团队正是在交叉领域进行了原始创新。

从仪器的研发制造到产出观测成果推动基础原创发现,团队中,来自不同单位、不同学科背景的科研人员并肩探索全新的领域,在一次次思维的激烈碰撞中学习交流、创新路径。“90后”甚至“00后”的青年学者迅速成长,在关键理论与技术的突破中崭露头角,科研成果接连发表在国际顶尖期刊上。

戴琼海(左二)和团队部分成员。

戴琼海说:“改变科学研究的路径与产业发展的方向,推动科学进步、人民幸福是我们始终坚持的奋斗目标。”目前已有多个交叉研究团队利用RUSH3D在脑科学、免疫学、医学与药学等多学科展示出一批“国际首次”的观测成果。

以脑科学为例,RUSH3D可以对正在“看电影”的清醒小鼠进行长时间三维全皮层范围高速成像,并以足够的空间分辨率呈现出所观测17个脑区中如漫天星辰般点点闪耀的神经元网络,探究生物智能、意识等大脑功能的产生原理,推动对神经退行性疾病的研究,同时进一步促进脑启发人工智能的探索。近期,已有研究利用RUSH3D对脑疾病过程中的神经元放电模式变化进行了系统性记录与分析,揭示了局部损伤如何引发全脑范围内的神经网络重塑与功能响应。在其他领域,RUSH3D系统对病毒感染后的免疫反应以及急性脑损伤修复过程等的全景式捕捉,都展现出这一革命性工具在生命医药领域的巨大潜力。

急性脑损伤后全皮层范围单细胞水平免疫反应。

与此同时,一系列科技成果转化正在进行。基于该系列成果的核心专利,服务于国产自主可控的、具备国际领先性能的高端光学显微镜,以及其在生命科学等领域的前沿应用,已支撑多家国内高水平科研机构在不同领域开展20余项创新性生命科学研究,解读生命密码,守护人民健康。

“要做飞鸟,也要做青蛙”是戴琼海常常嘱咐同学们的一句话。他愿青年科学家既像飞鸟般飞高望远,瞄准前沿,也像青蛙般脚踏实地,严谨求实,在交叉创新地带挑战困难、开拓未知,勇敢地攀登科学的新高峰。

面向未来,戴琼海团队探索原创问题的步履不停,他们将奋力创造下一个“前所未有”,向全人类一次次献上来自中国科研团队的“超级”惊喜。

细胞(Cell)官网相关论文页面。

戴琼海团队在《细胞》(Cell)上发表的“长时程活体介观成像完整记录哺乳动物器官尺度的三维细胞交互行为”成果,共同通讯作者为戴琼海、自动化系副教授吴嘉敏、基础医学院副教授郭增才;共同第一作者为自动化系博士后张元龙、深圳国际研究生院博士生王鸣瑞、基础医学院博士生朱齐禹。郭钰铎、刘波、李嘉敏、姚啸、孔垂、张亿、黄予超、祁海参与并作出重要贡献。相关成果还入选“两院院士评选2024年中国十大科技进展新闻”、中关村论坛十项科技重大成果之一等。