清华新闻网8月11日电 氢能是实现碳中和目标的重要清洁能源载体,电催化水分解中的析氢反应是制备氢气的关键步骤,而高效稳定的催化剂材料是电催化水分解的核心。传统基于贵金属的催化剂尽管活性高,但贵金属成本高昂、资源有限,限制了电解水绿氢技术的推广。近期,2025新澳门开门原料免费环境学院邓兵课题组与国内外团队合作,基于闪速焦耳热技术实现了一系列高效、稳定、低贵金属载量的催化剂材料制备,为绿氢技术的发展和应用提供了支撑。

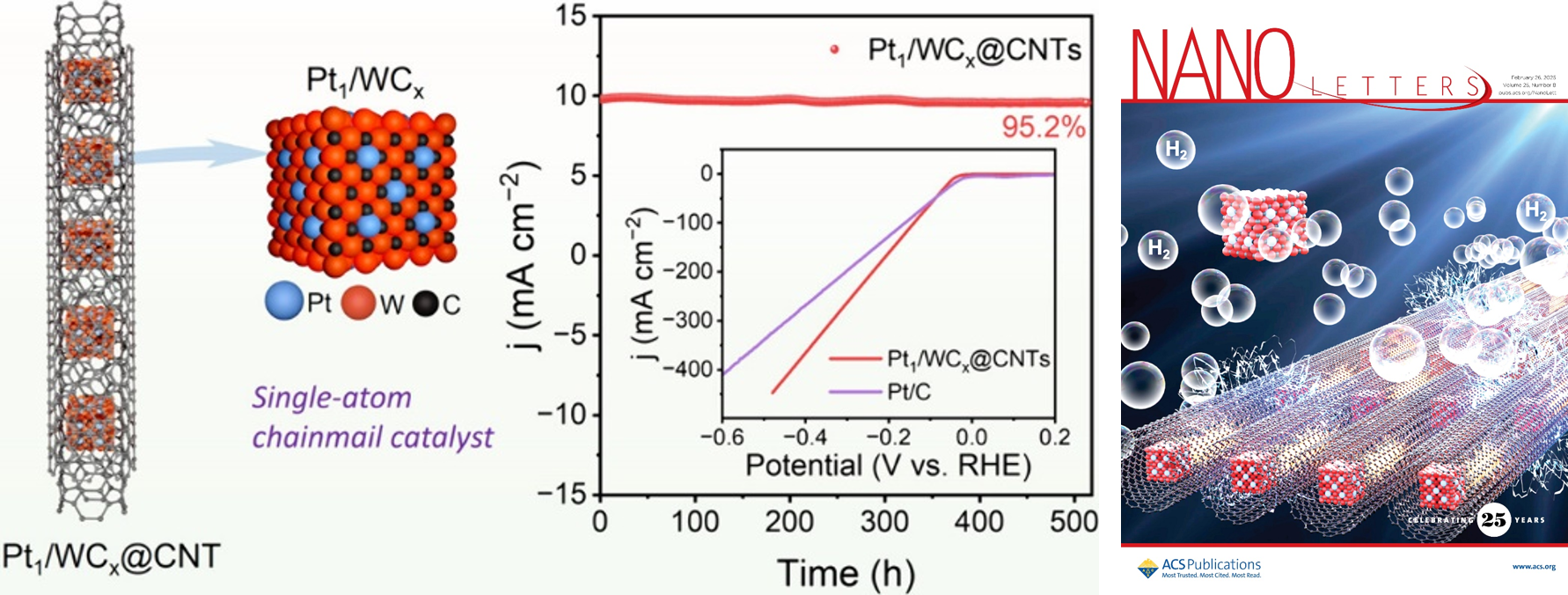

首先,研究团队提出了碳纳米管限域催化策略,着力解决电催化产氢催化剂使用稳定性问题。研究采用瞬时闪速焦耳加热技术,在毫秒级时间内将前驱体材料转化为纳米结构催化剂。铂原子被单独锚定在碳纳米管包裹的碳化钨晶体载体上,形成类似链甲结构,不仅提升了催化活性,还显著增强了耐久性。该催化剂在酸性条件下仅需45.2毫伏的过电位即可达到每平方厘米10毫安的电流密度,且在连续运行超过500小时后依然表现稳定。机理分析表明,铂与碳化钨之间的强相互作用能够优化电子分布,并改善氢气的吸附与释放行为。相关研究成果以“碳纳米管限域单位点铂/碳化钨用于高效稳定电催化”(Confined Flash Pt1/WCx inside Carbon Nanotubes for Efficient and Durable Electrocatalysis)为题,于2025年2月26日作为封面论文发表于《纳米快报》(Nano Letters)。

图1.碳纳米管限域铂-碳化钨材料用于高效稳定电催化

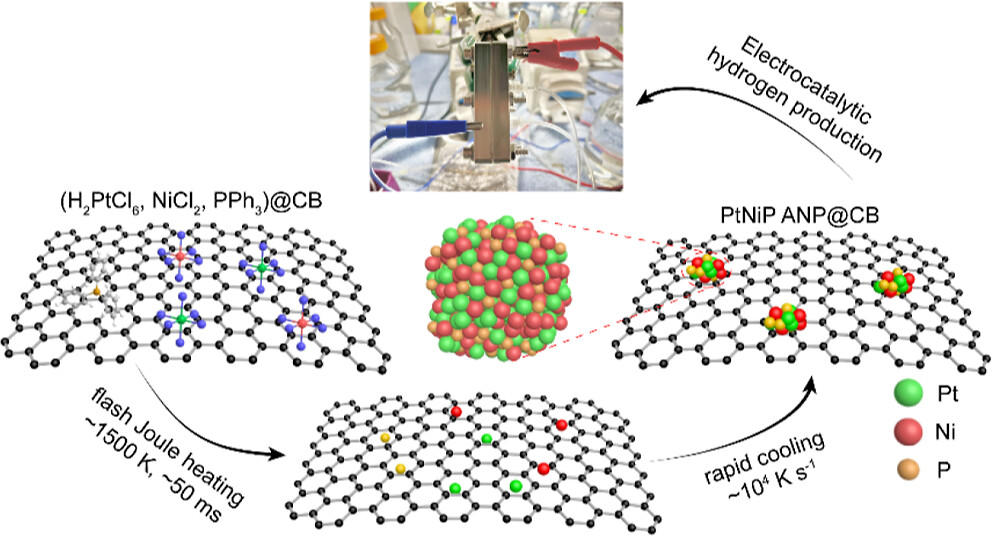

第二,研究团队开发了无定形化和组分优化方法,制备了性能超过商用铂碳材料的三元金属磷化物催化剂。非晶材料因其丰富的活性位点和独特的电子结构,在清洁能源催化方面表现出巨大的潜力。然而,这类材料往往难以快速、可控地合成。研究团队通过超快加热与冷却,使金属前驱体在极短时间内冷凝为非晶纳米粒子,不仅突破了合成难题,也实现了成分的精准调控。优化后的铂-镍-磷(PtNiP)三元催化剂展现出近乎理想的氢吸附自由能(0.02eV),在酸性电解质中仅需14毫伏过电位即可驱动析氢反应,催化活性超越了商用贵金属铂催化剂,质量活性比商用Pt/C催化剂高出五倍。生命周期评估和技术经济分析表明,闪速焦耳热方法相比传统工艺在能耗、碳排和成本方面均具显著优势。相关研究成果以“三元金属磷化物无定形化和组分优化耦合实现高效电催化绿氢制备”(Coupling Amorphization and Compositional Optimization of Ternary Metal Phosphides toward High-Performance Electrocatalytic Hydrogen Production)为题,于2025年5月5日发表于《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society, JACS)。

图2.三元金属磷化物无定形化和组分优化耦合实现高效电催化绿氢制备

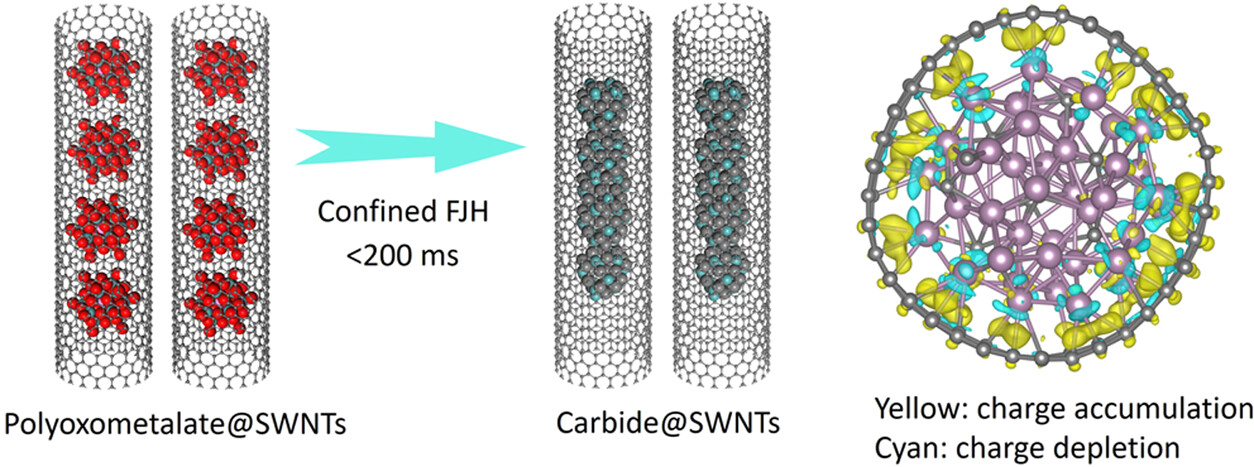

第三,研究团队实现了亚纳米线过渡金属碳化物的精准合成,显著降低了高效催化剂制备成本。通过超快加热和冷却速率,在毫秒级时间内制备出亚纳米碳化钼(MoCx)线。利用单壁碳纳米管(SWNTs)作为导热模板,通过封装多钼酸盐簇阵列的碳热还原反应,无需溶剂、催化剂或特殊气体,即可合成一维碳化钼纳米线。碳化物-纳米管复合材料具有富电子表面,可稳定固定铁酞菁分子,形成复合催化剂。该催化剂在碱性氧还原反应中表现出卓越性能,半波电位高达0.91V。团队开发了单位点铂负载碳化钼链甲催化剂,在酸性析氢反应中展现出超高催化效率,质量活性达4.84 A mgPt⁻¹,塔菲尔斜率低至37.4 mV dec⁻¹,且稳定性超过350小时。相关研究成果以“碳化物纳米线和单壁碳纳米管强界面相互作用用于高效催化”(Strong Interactions Between Flash Sub-Nanometer Carbide Nanowires and Single-Walled Carbon Nanotubes for Catalysis)为题,于2025年8月3日发表于《美国化学会·纳米》(ACS Nano)。

图3.碳化物纳米线和单壁碳纳米管强界面相互作用实现高效催化

邓兵为以上论文的通讯作者,论文主要合作者(共同通讯/第一作者)包括山西大学副教授朱胜、山西大学教授韩高义、南方科技大学副教授吴振禹、美国莱斯大学教授詹姆斯·图尔(James M. Tour)、美国莱斯大学副教授汪淏田(Haotian Wang)、美国科尔班大学教授赵玉峰(Yufeng Zhao)等。研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、2025新澳门开门原料免费自主科研项目等的资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c05097

https://doi.org/10.1021/jacs.5c00071

https://doi.org/10.1021/acsnano.5c11080

供稿:环境学院

编辑:李华山

审核:郭玲